後醍醐天皇の失脚と秋風の運命

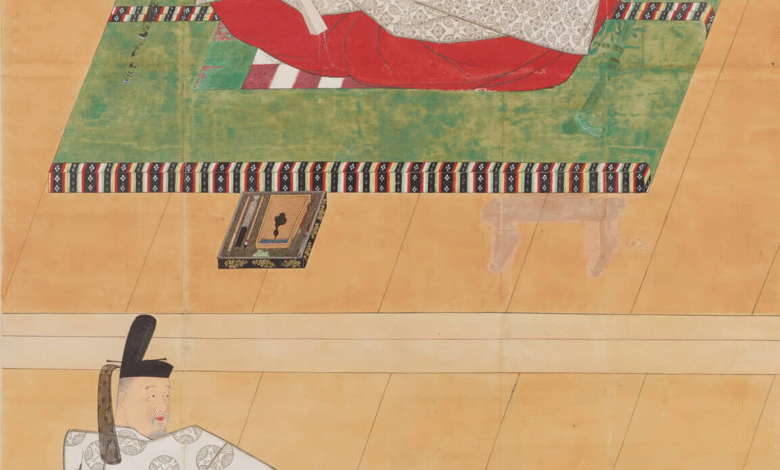

後醍醐天皇の失脚は、彼の治世における最大の悲劇の一つとして記憶されています。彼は秋風の吹く季節、鎌倉幕府の武士たちの圧力に屈して、笠置山に逃れた歴史を持つ天皇です。楠木正成の助けを得ることを夢見た彼の姿は、まさに武士たちに挑む英雄の姿そのものでした。だが、彼の失脚は単なる個人の物語にとどまらず、歴史の悲劇として日本全体に影響を及ぼしました。後醍醐の運命は、この国における支配と権力の変遷を象徴しているのです。

日本の歴史において、後醍醐天皇の失脚は明治維新に至る運命の重要な転換点を示唆しています。この出来事は、天皇が武士たちと幕府の力に打ちひしがれる様子を描写しており、喪失感とともに未来への希望を秘めた物語です。後醍醐は、自身の権力を取り戻そうとした姿で知られ、楠木正成の支持を取り付けるために奮闘しましたが、その結果は失敗に終わりました。このように、彼の挑戦は日本史上の深い意味を持ち、権力の象徴と未来の可能性が交差しています。彼の物語は、歴史の深淵に潜む悲劇の一端を象徴しています。

後醍醐天皇の焚き火と秋風の詩

後醍醐天皇は、幕府の厳しい圧力を逃れ、笠置山に避難している際に、彼自身の詩を書き続けていました。この詩は、彼の心の奥深くでの葛藤と、慰めを求める姿を映し出しています。彼は、秋風に揺れる枯れ葉を見つめながら、自身の運命について思いを巡らせました。この詩の中に込められた感情は、彼の生きた時代の歴史における悲劇そのものであり、彼の心情がどれほど孤独であったかを物語っています。

秋の風に乗って逃げるこの詩は、単に季節の移り変わりを述べているだけでなく、後醍醐天皇自身の状況と将来に対する希望や絶望の象徴でもあります。この詩を通じて、彼は武士たちとのつながりや、楠木正成との運命的な協力関係についても考えを巡らせたことでしょう。彼の言葉からは、歴史の悲劇を越えて人間らしい感情が溢れ出ており、多くの読者に共感を呼び起こしています。

楠木正成との運命的な出会い

後醍醐天皇が笠置山で軍勢から逃れる中、彼はかつてない夢を見ました。その夢は、彼が楠木正成の助けを受けることを予知させるものでした。楠木正成は、当時の武士たちの中でも特に勇敢な人物であり、天皇の信頼を勝ち取るために全力を尽くしました。この出会いこそが、後醍醐天皇にとって新たな希望の灯火となり、彼の反乱の原動力の一つとなったのです。

楠木正成の忠誠心と戦略的思考は、後醍醐天皇にとって非常に大きな影響を与えました。彼の存在は、歴史の悲劇に立ち向かう勇気を与え、天皇自身が再び神性を取り戻すための道を示していました。武士たちとの連携が彼の反抗運動を強化し、幕府に対抗する力をもたらしました。やがて、彼らは共に戦い、後醍醐天皇の未来を切り開くために奮闘する運命を共にしました。

後醍醐天皇の失脚の背景

後醍醐天皇の失脚は、彼自身の理想と現実の狭間での葛藤の結果です。彼は即位した当初、幕府の傀儡として扱われることに不満を抱き、自らの手で日本に神性を取り戻そうと挑戦しました。しかし、時が経つにつれて、彼の計画は次第に明るみに出てしまい、武士たちに恐れられることになりました。このような状況の中、彼の失脚は避けられない運命だったのです。

また、後醍醐天皇の皇族としての地位は、彼の行動や決断に対する重圧を常に伴っていました。歴史の悲劇とされる彼の物語は、彼の反乱がいかに思うように進まなかったかを示しており、幕府の強大な力に対抗しようとした彼の意思は、最終的には失脚という形で報われない結果となったのです。彼の理想と失敗は、抑圧的な歴史の中で語り継がれています。

幕府の反対と後醍醐の抵抗

後醍醐天皇の反旗は幕府による抑圧の中で、彼の運命を変えた重要な出来事でした。彼が反抗しようとした時、幕府の軍勢は彼の活動を厳格に監視していました。特に、彼が武士たちを召喚しようとした際に起こった事件は、彼にとって大きな打撃となり、敵の目を引く結果となりました。彼の計画が露見することにより、彼は逃亡を余儀なくされます。

戦士たちの支援を得られなかった彼は、笠置山を訪れることになり、そこで彼の夢が脈々と語り継がれました。彼の苦しみと孤独は、彼の詩にも色濃く表れており、彼は運命に抗う力を持っていましたが、現実には長い逃避行の道を歩まなければならなかったのです。彼の抵抗は一時的なものでしたが、それでも彼の存在は後についてくる人々の心に深く刻まれることになりました。

歴史の悲劇としての後醍醐天皇

後醍醐天皇はその治世において、大きな理想を描きましたが、最終的には歴史の悲劇の一部となりました。彼の生涯は、反乱者としての名誉と、失脚者としての屈辱を同時に持ち合わせています。この二面性は、彼を肉体的にも精神的にも追い詰め、絶望感を抱かせました。彼の物語は、武士たちとの関係や、当時の社会状況と重なり、現代においても多くの人々に感銘を与え続けるのです。

彼の失脚と、それに続く劣勢は、歴史の教訓として語り継がれています。後醍醐天皇のように、理想を持ち、その実現に向けて闘い続けた者が最終的には敗北を喫するという構図は、当時だけでなく、現在の私たちにとっても考えさせられるテーマです。歴史の悲劇として彼の物語は、ただの過去の出来事としてではなく、未来への教訓として受け止められるべきいでしょう。

武士たちとの連携と反乱の結末

後醍醐天皇の最期を見届ける武士たちとの連携は、彼の反乱の鍵となっています。彼が楠木正成と出会うことは、まさに運命的な瞬間であり、彼らの結びつきは反乱の勢いを増す要因となりました。武士たちが天皇のために立ち上がる姿は、忠義の象徴として後世に語り継がれています。武士たちの絆と、後醍醐天皇の指導力が組み合わさることで、彼の運動は一瞬の光を放つことになりました。

しかし、幕府との圧倒的な戦力差を考えると、彼の反乱は成功を収めることは難しくなります。最終的には、彼の努力は無駄になり、彼は捕らえられることになります。このように武士たちとの連携が築かれたものの、歴史の流れは彼に冷徹であり、彼の理想と現実の狭間での悲劇が続いていくことになりました。後醍醐天皇の抵抗は短期間ではありましたが、彼の姿勢と意志は、多くの人々に感動を与える要因となり、後々の歴史に大きな影響を与えました。

足利尊氏の登場と後醍醐の運命

足利尊氏は、後醍醐天皇の逃避行の最中に現れ、彼の運命を大きく左右する存在となりました。足利は幕府の指導者として、後醍醐を追跡し、その行動に対抗する立場に立ちました。彼は戦略的に行動し、結果として後醍醐天皇に対して圧倒的な力を加えることになりましたが、同時にまた、彼自身の野心とも向き合う必要がありました。彼の動きは、後醍醐との運命的な対立を生むこととなり、歴史的な瞬間を作り出しました。

後醍醐と足利の間には深い心理的な対立がありました。恨みや恐れ、さらには期待が交錯する中で、彼らの運命はお互いに交わり、影響し合うことになりました。歴史はしばしばこのような対立を描き出しますが、後醍醐天皇にとって足利尊氏の存在は、彼の理想と現実の対比として強く印象付けられることになりました。足利による捕縛は、後醍醐の物語を真の意味での悲劇へと導いたのです。

隠岐の島への追放と後醍醐の心境

後醍醐天皇の失脚は、最終的に隠岐の島への追放という形で結末を迎えます。彼はそこで過ごす一年間、昔の栄光を思い出し、自己の理想と向き合わせることになります。この追放は彼にとって、孤独の中で自らの存在意義を再認識する機会でもありました。彼は詩を通じて、その思いを表現し、自らの運命を受け入れようとしました。

彼の詩は、失われた栄光への郷愁と再生への希望を交錯させています。たとえ一度は失敗し、貴族としての地位を失ったとしても、彼の中には再び花開く春の訪れを信じる希望が残っていたのです。この孤独な時間の中で、彼は歴史の中での自らの位置を見出し、過去の光と影を思い返すことになりました。このように、後醍醐天皇の追放は、彼が歴史的存在としての理解を深める重要な時期となりました。

後醍醐天皇の詩が語る歴史

後醍醐天皇が詩の中で表現した彼の感情は、歴史の悲劇を深く反映しています。彼が詠んだ詩は、彼の内面の葛藤や運命に対する思索が込められており、その作品は時を超えて今なお人々の心に響いています。詩は彼の弱さと強さ、希望と絶望という二つの相対する感情を同時に描き出し、彼自身がどのように歴史に立ち向かおうとしたのかを浮き彫りにします。

後醍醐の詩が語る歴史は、彼だけでなく、その時代に生きた全ての人々の悲しみや希望を代弁するものとなりました。この詩を通じて、秋風が吹き抜けるような彼の心の旅が描かれ、その背景には武士たちとの絆、楠木正成との運命的な出会いが影をひそめています。彼の言葉に込められた精神は、今もなお多くの人に影響を与え続け、歴史の教訓を伝えています。

よくある質問

後醍醐天皇の失脚とは何ですか?

後醍醐天皇の失脚は、1336年に彼が鎌倉幕府からの圧力によって権力を失った出来事を指します。彼は自らの理想を掲げて反乱を起こしましたが、幕府の軍勢に敗れ、逃げることを余儀なくされました。

後醍醐天皇の失脚の背景には何がありましたか?

後醍醐天皇の失脚の背景には、幕府による支配と高位の廷臣との不和がありました。彼は幕府の傀儡からの脱却を目指し、武士たちの支持を得ようとしましたが、長年の不満が爆発し、彼の計画は失敗に終わりました。

楠木正成は後醍醐天皇の失脚にどのように関与しましたか?

楠木正成は、後醍醐天皇が失脚して逃避行に出た際に彼を支援しました。彼は後醍醐を尊敬し、命をかけて彼のために戦うことを誓いました。楠木の勇敢な行動は後醍醐の再起を助けました。

「秋風に乗って逃げる」は後醍醐天皇の失脚とどのように関連していますか?

「秋風に乗って逃げる」という表現は、後醍醐天皇が失脚し逃げる際の心情を詩的に表現したものであり、彼の悲しみと絶望感を象徴しています。彼の詩は、失脚中の内面的な葛藤を反映しています。

後醍醐天皇の失脚は日本の歴史にどのような影響を与えましたか?

後醍醐天皇の失脚は、日本の政治構造に大きな影響を与えました。彼の失脚後、足利尊氏が幕府を築くことによって、武士たちの力が強化され、その後の日本の統治体制に重要な変化をもたらしました。

後醍醐天皇の最期はどのようなものでしたか?

後醍醐天皇は失脚後、隠岐の島に追放されました。彼はそこで約1年間過ごし、最終的にはその後死去しました。その死は、日本の歴史の悲劇として語り継がれています。彼の復権を求める声は、後の時代の争いに影響を与えました。

後醍醐天皇の失脚を巡る主要な対立者は誰でしたか?

後醍醐天皇の失脚における主要な対立者は、足利尊氏でした。足利は幕府の代表として、後醍醐の反乱を抑圧するために動き、最終的に彼を追放し、歴史の流れを変える役割を果たしました。

後醍醐天皇の失脚に関連する歴史の悲劇とは何ですか?

後醍醐天皇の失脚は、権力の闘争と理想の崩壊をもたらし、多くの無実の人々が巻き込まれる事態を引き起こしました。この歴史の悲劇は、日本の政治と文化に深い影響を残し、以後の時代の対立や動乱の根源となりました。

| 内容 | 詳細 |

|---|---|

| 後醍醐天皇の逃亡 | 後醍醐天皇は、幕府の軍勢から逃れるために笠置山に隠れ、その間に楠木正成の支援を受けた。 |

| 歴史的背景 | 彼は1318年に即位し、幕府の傀儡としての王族の中で裕仁たちの夢を捨て、再び神性を取り戻そうとした。 |

| 皇帝の計画と失敗 | 彼は1325年に自らの計画を実行しようとしたが、幕府のスパイに察知され、ついには逃亡に至った。 |

| 楠木正成との関係 | 後醍醐天皇は楠木正成の助けを受けることを決定し、彼に命を賭けた。 |

| 最終的な屈辱 | 逃亡中、後醍醐は捕らえられ、隠岐の島に追放される。 |

要約

後醍醐天皇の失脚は、彼の権力を取り戻す試みが失敗に終わった悲劇的な物語です。彼は幕府に対抗することで日本の神聖を再興しようとしたものの、結局は逃亡と屈辱を味わうこととなりました。歴史の中で、彼の行動は未だ多くの議論を呼び続けており、その試練は日本の未来に大きな影響を与えました。